近日,关于“罐车卸完煤制油直接装运食用大豆油”的事件在全网范围内引发了广泛关注和热议。这一事件不仅暴露了食用油运输环节的严重安全隐患,也再次敲响了食品安全的警钟。

事件回顾

报道称,一辆罐车在河北燕郊的一家粮油公司卸下30多吨大豆油后,被曝出三天前刚从宁夏运送了一车煤制油到河北秦皇岛,且卸完煤制油后并未进行任何清洗就直接装上了食用大豆油。另一罐装车同样从宁夏运送煤制油到河北,在石家庄将煤制油卸货后赶到天津,驶入了一家名为中储粮油脂(天津)有限公司的厂区,在未洗罐的情况下,装载35吨大豆油离开。

这一消息迅速通过媒体传播,引发公众强烈反响。随后,多家媒体对此事进行了深入调查和报道,发现国内许多普货罐车运输的液体并不固定,既承接糖浆、大豆油等可食用液体,也运送煤制油等化工类液体,为了节省开支,不少罐车在换货运输过程中不清洗罐体,有些食用油厂家也没有严格把关,不按规定去检查罐内是否洁净,造成食用油被残留的化工液体污染,涉事企业包括汇福粮油集团和中储粮油脂(天津)有限公司等。

舆情分析

随着7月1日新京报的率先曝光,此事件迅速在各大媒体和社交媒体平台上传播开来,引发公众广泛关注,舆情热度迅速上升,到7月8日达到顶峰,微博、抖音等发布量持续告知。

随着相关部门的介入和调查结果的公布,舆情热度逐渐回落,但仍有大量网友对此事保持关注。

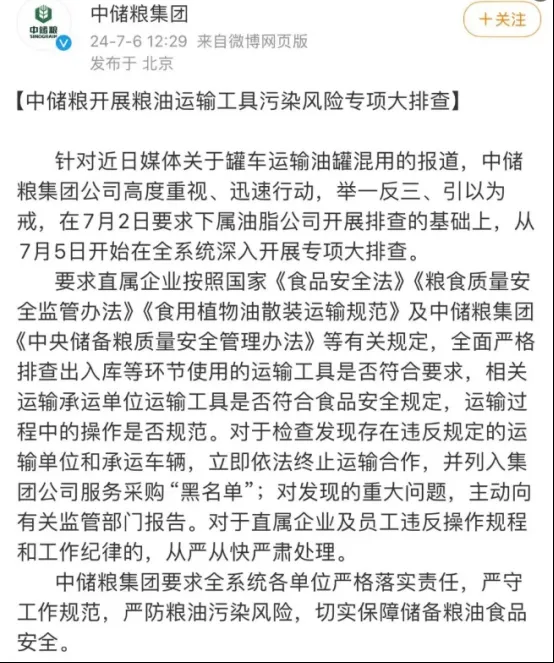

在舆情持续发酵的情况下,多家涉事企业纷纷作出回应。其中,西王食品、金龙鱼、道道全等食用油生产企业标识,公司不存在运输过程中的混装现象,并强调了对食品安全的重视。中储粮集团也对此事作出回应,表示现已要求直属企业开展专项大排查,并对违规运输单位和承运车辆进行严厉处理。

同时,各地方市场监管部门迅速介入调查,表示将依法严肃处理违规行为。中国储备粮管理集团有限公司也在全系统范围内开展专项大排查,以确保储备粮油食品安全。

综合来看,此次事件的舆论焦点主要集中在几个方面:

罐车运输行业的监管问题:企业与司机为节约成本,导致混用油罐、不清洗罐体的问题普遍存在,实际上暴露了整个行业存在很大的监管问题。

食用油企业的管理疏漏:部分食用油企业在检查罐车的过程中把关不严,甚至有时存在应付检查的情况,以至于食用油被化工液体污染。

食品安全隐患:煤制油等化工液体中的有害物质可能对人体健康造成长期损害,但消费者往往难以辨别出被污染的食用油。

公众反应

公众对此事的评价,更多的是愤怒和担忧。有专家指出,煤制油属于化工产品,含有重金属和苯等有害物质,长期摄入可能对人体健康造成严重影响。这一科普则进一步加剧了公众的恐慌情绪。

不少网友在相关视频和文章的评论区留言,认为自己的消费者权益和食品安全都受到了严重损害,纷纷要求涉事企业给出处理方案、追回有问题的食用产品,并担心类似事件再次发生。

同时,还有很多网友强烈呼吁加强食品安全监管和运输行业管理以及食用油企业加强内部管理。他们建议政府加大对违规企业和个人的处罚力度,完善相关法律法规和监管机制,建立食品追溯体系、加强消费者教育等。

危机处理

针对此次事件,涉事企业如汇福粮油集团和中储粮油脂(天津)有限公司迅速做出回应。汇福粮油集团表示相关部门已对此事进行调查,公司正在等待官方通报,并强调涉事油罐车并非公司所有,且公司品牌的油没有任何质量问题。中储粮集团则高度重视此事,迅速行动,在要求下属油脂公司开展排查的基础上,从7月5日开始在全系统深入开展专项大排查,并表示将依法处理违规运输单位和承运车辆。

政府部门也迅速介入调查此事。河北省三河市市场监督管理局等相关部门已完成对汇福粮油集团的调查,并将结果报给廊坊市市场监督管理局。

可以看出,媒体和相关部门都在通过发布权威信息、解读政策法规等方式,引导公众理性看待事件,增强对食品安全的信心。同时,也呼吁社会各界共同努力,构建食品安全共治共享格局。

总结分析

罐车卸完煤制油直接装运食用大豆油事件是一起严重的食品安全事件,不仅暴露了食用油运输环节的安全隐患,也引发了公众对食品安全问题和运输行业乱象的深刻反思。

此次事件的舆情传播具有传播速度快、范围广、影响大等特点,对涉事企业、运输行业、食品安全监管以及公众意识等方面都产生了深远的影响,不仅让食品安全监管问题再次成为公众关注的焦点,也让涉事企业和运输企业面临巨大的舆论压力和法律风险,更提醒消费者要时刻保持警惕和关注食品安全问题。